虽然熊猫好看,但是当自己真有了“熊猫眼”黑眼圈后你还会觉得自己好看吗?!当然不会了。做化妆遮瑕,眼周按摩等无果的情况下,考虑做超皮秒祛黑眼圈,但是了解到为什么有去不掉的说法,担心做完会真的会没啥结果吗?

虽然熊猫眼(黑眼圈)是可爱的象征,但当自己真成了“熊猫眼”,不仅显疲惫,还会拉低。化妆遮瑕、眼周按摩等方法试了个遍却无果?越来越多的人将目光投向超皮秒激光。然而,网传的“超皮秒去不掉黑眼圈”的说法又让人犹豫不决。本文将从黑眼圈成因、超皮秒原理、影响因素等多角度解析,助你科学看待这一技术。

一、黑眼圈的“隐形杀手”:你属于哪种类型?

黑眼圈并非单一成因,需先明确类型才能对症下药:

1.色素型黑眼圈

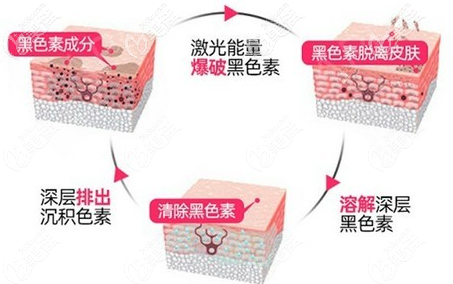

因黑色素沉积导致,常见于肤色较深人群或长期日晒者。表现为眼周皮肤暗沉,颜色均匀且按压不褪色。超皮秒对此类显著,通过激光击碎黑色素颗粒,促进代谢排出。

2.血管型黑眼圈

由眼周循环不畅或血管扩张引起,呈现紫红色或青紫色。常见于皮肤薄、易过敏者。超皮秒对此类有限,需结合激光闭血管或射频改善。

3.结构型黑眼圈

因眼袋、泪沟或骨骼突出形成阴影,属于“视觉假黑眼圈”。超皮秒无法改善,需通过填充剂或手术矫正。

4.混合型黑眼圈

多种因素叠加,需联合治疗(如超皮秒+射频+光电联合疗法)。

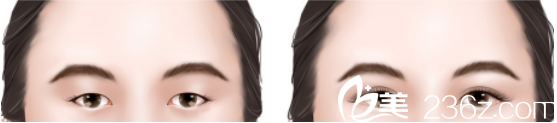

二、超皮秒的“祛黑密码”:为什么它能对抗色素型黑眼圈?

1.超皮秒激光通过光声效应和选择性光热作用,以532nm/1064nm波长锁定黑色素:

2.物理爆破技术:将黑色素分解为微米级颗粒,比传统激光更细碎,代谢周期缩短50%。

3.深层胶原:刺激成纤维,改善眼周松弛,实现“祛黑+嫩肤”双重。

4.低热损伤优势:脉宽低至300ps,避免热扩散损伤周围组织,降低反黑风险。

临床数据显示,色素型黑眼圈经3-5次治疗后,色素淡化率可达70%-90%。

三、为什么有人觉得超皮秒无效?5大核心原因解析

1. 治疗次数不足:急于求成反踩坑

轻度黑眼圈:1-2次可(间隔4-6周)。

顽固性黑眼圈:需5-8次疗程(间隔3个月),因黑色素代谢需时间。

误区警示:有人做完1次未改善即放弃,实为疗程未完成。

2. 术后护理失误:毁掉的隐形推手

防晒疏忽:术后未严格防晒者,反黑率增加3倍。

错误护肤:使用含酒精、酸类成分产品,导致屏障受损。

急救不当:术后24小时内冷敷(医用敷料)可减轻红肿,但冰敷过度会冻伤皮肤。

3. 医生技术差异:设备≠

参数设置:能量密度、脉宽需根据眼周皮肤厚度调整(0.8-1.2J/cm²为佳)。

操作手法:眼周皮肤薄,需采用“低能量多次扫描”模式,避免误伤肌肉层。

机构选择:优先选择有眼科或皮肤科资质的医美机构,降低风险。

4. 个体差异:基因与代谢的“隐形门槛”

代谢能力:人黑色素代谢周期约28天,欧美人可达45天。

肤质影响:油性皮肤修复快,干性皮肤需延长修复期。

激素水平:孕期、更年期激素波动可能影响疗效。

5. 混淆黑眼圈类型:治标不治本

范例警示:某求美者因血管型黑眼圈接受超皮秒,5次治疗后无效,后通过胶原蛋白填充改善。

科学建议:治疗前需通过VISIA皮肤检测明确类型,避免盲目治疗。

四、超皮秒+综合管理:打造“无黑眼圈”闭环

1. 术前准备:降低风险的关键

停用抗凝药物:提前2周停用阿司匹林等,避免出血。

皮肤预处理:术前1周使用含维生素C的精华,提升黑色素代谢。

2. 术后修复:黄金72小时法则

冷敷镇静:术后即刻用医用冷敷贴(4℃)敷15分钟,每2小时重复。

屏障修复:使用含神经酰胺、B5的产品,修复激光微孔。

严格防晒:48小时内物理遮挡(墨镜+帽子),后续每日涂SPF50+防晒霜。

3. 联合治疗方案

| 黑眼圈类型 | 超皮秒搭配方案 | 提升 |

|---|---|---|

| 色素型 | 超皮秒+氨甲环酸精华 | 疗程缩短30% |

| 血管型 | 超皮秒+染料激光 | 反红率降低50% |

| 结构型 | 超皮秒+胶原蛋白填充 | 轮廓改善度提升40% |

五、理性看待超皮秒:不是,但值得尝试

超皮秒对色素型黑眼圈确有显著,但需注意:

非即时:需等待1-3个月代谢期。

个体化方案:医生会根据皮肤反应调整能量和间隔。

长期维护:即使,仍需防晒+规律作息预防复发。

范例参考:杭州某医美机构统计显示,规范治疗的色素型黑眼圈患者中,82%在5次治疗后色素淡化≥50%,其中45%达到完全改善。

结语

超皮秒并非“黑眼圈终结者”,但作为色素型问题的有效手段,其价值不容忽视。关键在于:明确类型、规范疗程、精细护理。与其担忧,不如选择机构,用科学态度对抗“熊猫眼”。毕竟,美丽需要耐心,更需要智慧。