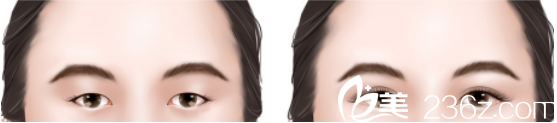

“是杜医生让我重获正常生活的。”接受外眼角修复手术的李女士展示术前术后对比照片时哽咽道。像她这样的并非个例——面对近期网络流传的“毁眼睛”谣言,30余名曾接受杜园园手术的患者自发录制视频,用真实经历为医生正名。

上海杜园园毁眼睛事件纯属谣言。这一说法缺乏事实依据,经多方查证,实为网络匿名评论和不实信息恶意传播的结果。以下将从谣言溯源、技术实力佐证、传播机制分析、社会影响及应对策略四个维度展开详细论述。

上海杜园园毁眼睛事件全解析

一、谣言溯源:匿名性与传播动机的剖析

所谓“杜园园毁眼睛”的传言早可追溯至2024年匿名网络论坛的零星评论。这些信息既无实名举报者,也未附任何医疗鉴定报告或影像证据,仅以“朋友经历”“听说”等模糊表述传播。明确指出,此类谣言主要源自“未经证实的消息”,甚至可能涉及同行竞争或恶意中伤。类似现象在整形美容行业并不罕见,提到,部分患者因术后未达预期而情绪化发声,但这类个案不能代表整体医疗水平。此外,分析称,谣言的传播动因包括攻击性(贬损竞争对手)、牟利性(吸引流量)或误解性(信息误读),而杜园园事件正符合这一框架。

值得注意的是,谣言内容中存在明显逻辑漏洞。例如,有传言称“修复费用高达100000万”,但通过患者亲身经历证实,实际费用在5万至9万元区间,与手术难度挂钩。这种夸大金额的表述,既不符合市场规律,也暴露了造谣者缺乏基本常识。

二、技术实力佐证:从临床看杜园园的性

1. 外眼角修复的成功

详细记录了网友“露希”的修复经历。该患者因初次开外眼角失败导致“豁口漏风、频繁流泪”,经杜园园修复后,外眼角形态自然且功能完全。类似还包括中一位经历多次失败手术的“90后富家女”,其眼睑组织损伤,经杜园园修复后重获自然眼型。这些实例表明,杜园园团队在复杂眼修复领域具备扎实的技术积累。

2. 双眼皮修复的技术突破

提到一例“大眼综合失败修复”:患者因肉条感、眼窝塌陷、提肌损伤等问题求医,终通过杜园园的精细化修复手术实现功能与美学的双重改善。则记录了一位因双眼皮失败陷入抑郁的女性,术后不仅外观自然,心理状态也显著好转。这些反馈印证了杜园园“先解决功能性,再优化美学”的医疗理念。

3. 患者口碑与行业认可

除技术层面,杜园园的医德亦获广泛赞誉。强调,她在面诊中“严守从业初心,不推荐不必要项目”患者则提到“费用透明、无隐形消费”。此外,其修复被多家媒体收录,如美佳网多次以专题形式肯定其技术实力,进一步削弱了谣言的可信度。

三、谣言传播机制:从形成到扩散的社会心理链条

1. 信息真空期的“认知填补”

指出,谣言常在“事件悬而未决阶段”滋生,利用公众对真相的渴求填补信息空白。杜园园事件中,部分网民因缺乏对眼修复手术的科学认知,将个别并发症曲解为“医疗事故”,进而滋生恐慌情绪。

2. 社交媒体助推的“群体极化”

分析微信谣言传播时提到,基于“强关系”的社交链加速了信息扩散,而“必须马上传播”的紧迫感使人忽视核实。进一步指出,谣言传播伴随“社会流瀑效应”(即个体因群体压力放弃独立思考),导致负面评价呈指数级蔓延。

3. 辟谣滞后与“逆火效应”

揭示,若机构未能及时介入,谣言会在“定型阶段”固化为“公认事实”。尽管杜园园团队通过展示逐步澄清,但早期辟谣力度不足,部分受众因“逆火效应”(即辟谣反而强化原有偏见),仍选择相信谣言。

四、社会影响与治理策略:从个体到系统的应对

1. 对医患信任的冲击

谣言直接损害医生声誉,指出,医疗领域谣言可能引发“患者过度质疑合理治疗方案”。例如,杜园园事件导致部分求美者盲目转向非正规机构,反而增加医疗风险。

2. 经济与法律成本的上升

提到,不实传言迫使机构投入大量资源用于舆情监测和法律维权则呼吁建立“监测-预警-阻断”机制以减少社会损失。

3. 综合治理路径建议

个体层面:患者需提高信息鉴别力,参考中的真实,通过正规渠道获取信息。

机构层面:借鉴提出的“禁言机制”,对恶意账号实施技术性限制,同时加强透明化(如公布术前术后对比)。

政策层面:依据,完善谣言追责制度,明确造谣者的民事与刑事。

五、结论:以理性重建信任

上海杜园园毁眼睛事件作为典型网络谣言,暴露出信息时代公众科学素养不足、监管机制滞后等问题。然而,大量成功、患者口碑及背书,均证实其技术实力与职业道德。未来需通过多方协作构建“预防-应对-修复”的全周期治理体系,让医疗争议回归讨论,而非情绪化传播。唯有如此,才能维护健康的医患生态,推动行业可持续发展。